La remise en cause de la liberté de création ou de diffusion des œuvres déborde largement le cadre judiciaire et peut prendre de court élus et fonctionnaires, responsables de structures artistiques, associations et citoyens.

Il convient donc de rappeler quelques règles essentielles :

- Les œuvres sont protégées par le droit d’auteur (article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle). C’est l’auteur qui décide de divulguer son œuvre (article L 121- 1 du CPI). L’auteur peut également, en vertu de son droit moral, s’opposer à toute atteinte au respect de son œuvre.

- Les auteurs sont protégés par la liberté d’expression (article 10 de la convention européenne des droits de l’Homme et du Citoyen)

Au sein de ce principe, se distingue un droit spécifique de création et de diffusion des œuvres (articles 1 et 2 de la loi du 7 juillet 2016)

La censure, quand elle n’est pas prévue à titre exceptionnel par la loi, est le cas échéant punissable sur le fondement de l’article 431-1 du code pénal qui dispose :

« Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté de création artistique ou de la liberté de la diffusion de la création artistique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende si l’entrave a lieu d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations. »

- Les destructions ou dégradations d’œuvres portent atteinte au droit de l’auteur, et constituent également une infraction pénale (article 322-1 et suivants du code pénal). Le rôle des élus et des autorités de l’État est de prévenir de telles dégradations ou destructions, quand des menaces sont proférées, et, quand elles ont lieu, de les dénoncer au parquet. Les citoyens peuvent également dénoncer ces faits en adressant une lettre recommandée au Procureur de la République (article 40 du code de procédure pénale1).

- Le public a le droit d’avoir un accès direct à l’œuvre. Le fait pour un élu de considérer que le public n’est pas suffisamment mature ou informé pour pouvoir accéder à une œuvre peut faire l’objet d’une sanction financière par le tribunal au nom de l’atteinte portée à la réputation de l’artiste.

Voici un ensemble de règles qui nous paraissent de nature à éviter ces impasses que sont les jugements impétueux sur les œuvres, et constituer une éthique minimale vis-à-vis des œuvres :

- Avant de critiquer une œuvre, et plus encore avant de censurer une œuvre, ou d’en demander la censure, la voir, l’écouter ou la lire dans son intégralité. Cela paraît simple, mais ce principe de bon sens éviterait de nombreux conflits et malentendus. Accepter de voir, pour accepter de débattre.

- Avant de demander la censure, ou d’y procéder, distinguer l’auteur de ses œuvres et ne pas censurer les œuvres à cause de ce que l’auteur a fait dans la vie réelle : aucun tribunal ne validerait une telle censure qui, au contraire, pourrait engager la responsabilité de son auteur.

- Distinguer les œuvres d’art de ce qui n’en est pas (discours politique, publicitaire, scientifique…).

- Distinguer, dans une œuvre qui utilise le discours, les propos des personnages, du narrateur, et les propos de l’auteur. Se rappeler que, dans une fiction se présentant en tant qu’œuvre d’art, chacun de ces registres se distingue.

- Se rappeler que, dans une œuvre de fiction, le fond ne va pas sans la forme, et que l’œuvre est par essence polysémique, donc susceptible d’interprétations multiples : la tentation de faire prévaloir son interprétation sur une autre peut conduire à une attitude autoritaire qui risque d’être sanctionnée par les tribunaux.

Respecter l’autonomie de l’œuvre et, en particulier, de la fiction.

- Préserver ou aménager un espace de critique permettant de débattre des œuvres, hors de l’enceinte judiciaire : organiser des débats, quand il y a une demande de censure, plutôt que d’y faire droit, et permettre à chacun de s’exprimer.

1 « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

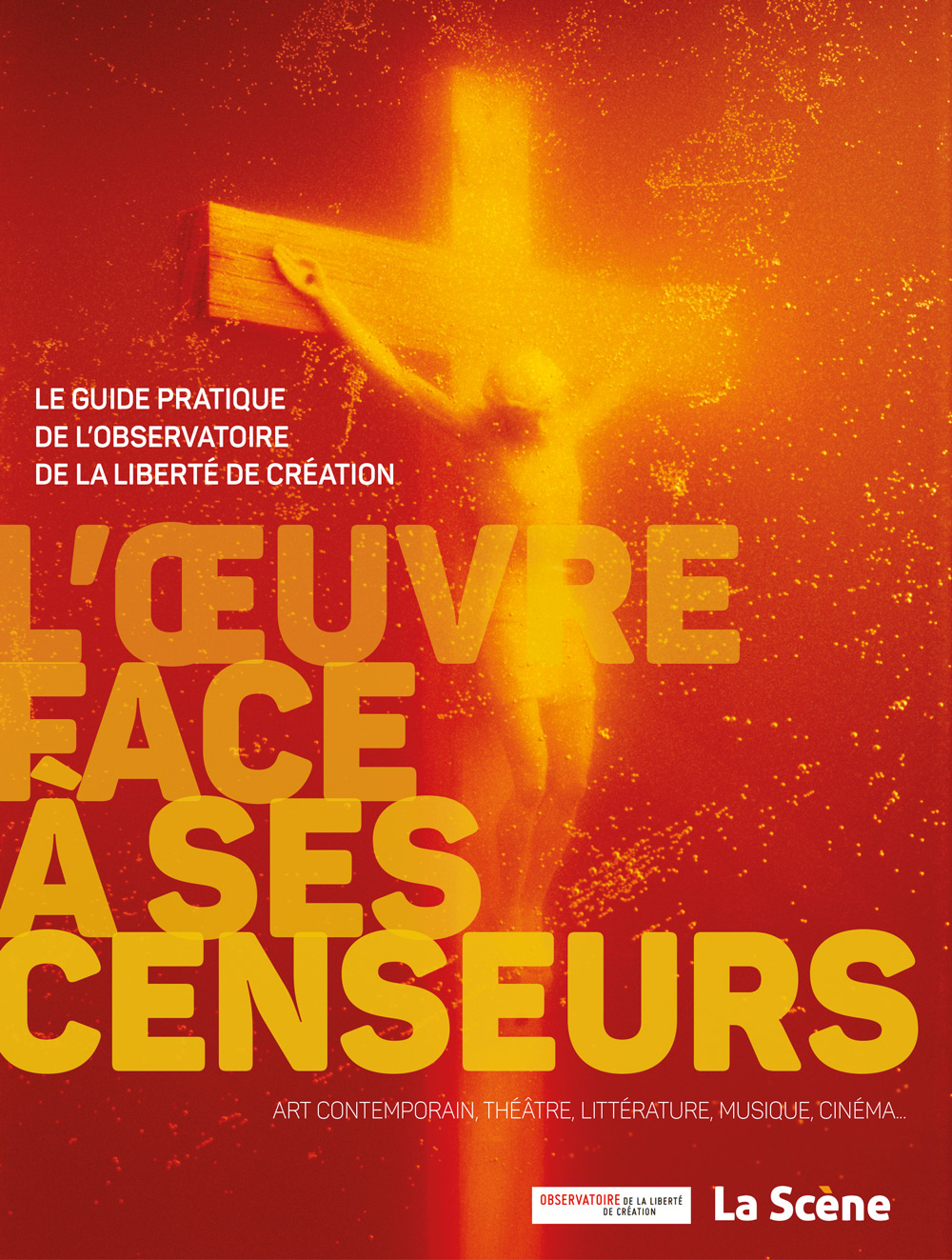

Extrait de « L’œuvre face à ses censeurs »

La Scène Editeur- www.lascene.com